新闻网讯 近日,我校材料科学与工程学院2022级硕士研究生包世文同学在离子筛分领域取得重要研究进展,围绕海水、盐湖水中锂离子的高选择性提取分离,提出“反向提锂”的锂离子筛分策略,在Nat. Commun.期刊发表了题为“Randomly oriented covalent organic framework membrane for selective Li+sieving from other ions”的研究论文。文章第一作者为青岛大学/中科院青能所联合培养硕士生包世文,共同第一作者为中科院青能所博士后马曌宇。隋坤艳教授、刘学丽副教授、中科院青岛生物能源与过程研究所高军研究员为共同通讯作者,青岛大学为第一通讯单位。

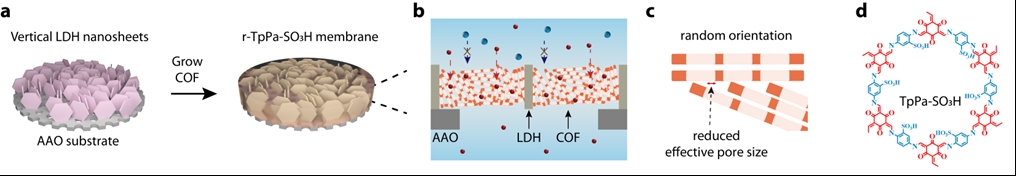

实现高选择性的锂离子筛分对于解决锂资源短缺等难题具有重要意义。然而,由于尺寸及价态等性质相近,从多种高浓度竞争离子(钠、钾、镁、钙离子)中精准提取锂离子面临极大的挑战。前人发展了多种膜材料用于提锂,这些材料可以让锂离子选择性透过,但选择性远不足以满足海水提锂需求。本文研究团队则反其道而行之,通过构筑随机取向共价有机框架(COF)基膜材料(图1),发展了一种可精准截留锂、传输其他阳离子的分离膜用于海水和盐湖水提锂,选择性接近完美。

图1随机取向COF基分离膜的构筑

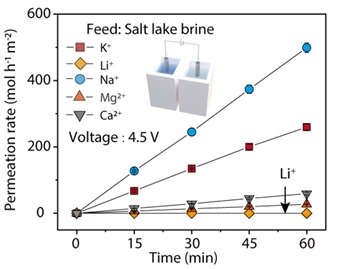

研究利用垂直排列的纳米片阵列作为基底诱导COF的垂直取向生长,通过与COF原生的水平取向生长的竞争作用,诱导实现COF微晶区之间的无规取向排列。晶界的扭曲产生尺寸<0.3 nm的极窄孔径,对锂离子传输产生极大的空间位阻。进一步,团队发现磺酸基团可特异性提高钾、钠离子通量,但难以提升锂离子通量。综合分析得出,随机取向导致的极窄孔径与磺酸基团的协同效应是所制备的COF基膜材料具有极高钾/锂、钠/锂选择性的内在原因,在允许钾、钠离子以可观的通量跨膜输运的同时,可实现对锂离子完全的截留(低于电感耦合等离子质谱仪对锂离子的检测限)。在此基础上进一步结合电渗析,可在多种竞争离子(钠、钾、镁、钙离子)高通量传输的同时仍然保持锂离子通量为零,最终实现了近乎完美选择性的锂离子筛分并应用于真实盐湖卤水中锂离子的精准提取(图2)。研究成果可为随机取向COF基膜材料的设计和应用提供新思路,也可启发其他高值稀有元素的高效分离。

图2电渗析实现竞争离子的高通量传输及锂离子的完全截留并应用于盐湖提锂

![]() 鲁公网安备 37021202000856号

鲁公网安备 37021202000856号 ![]()