新闻网讯 近期,物理科学学院张军教授团队在气体传感器的材料设计、器件构筑与机理研究方面取得多项重要突破,先后在Small、Appl. Phy. Lett.、Coord. Chem. Rev.、Angew. Chem. Int. Ed.等高水平期刊发表系列研究成果,系统展示了团队在面向氢能安全、环境监测、物联网传感等国家战略需求方向的创新实力。

一、MXene低温抗干扰氢气传感器

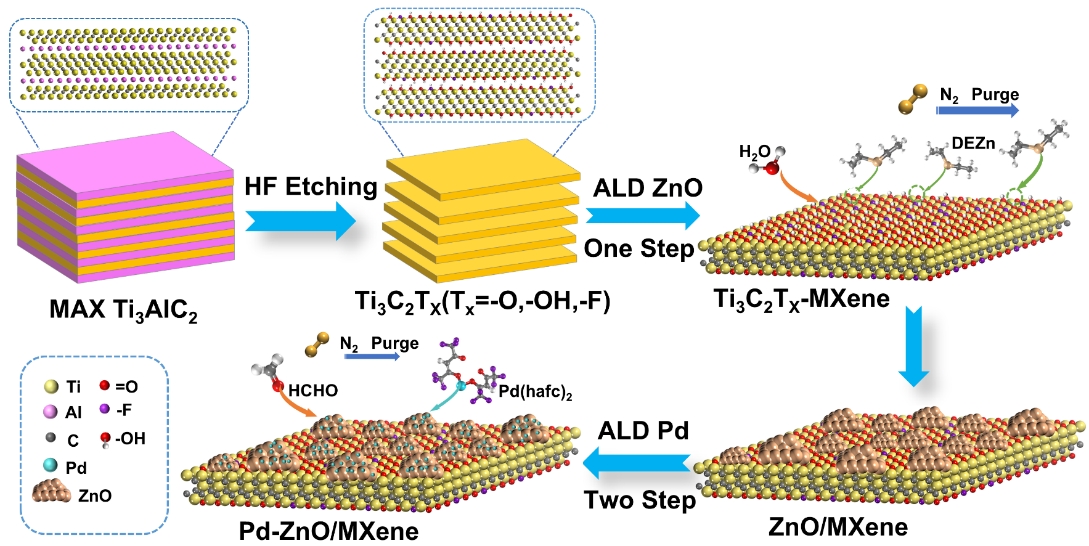

MXene作为一种新型二维材料,凭借高导电性、丰富的表面官能团与可调控的表面化学性质,在微纳电子器件和气体传感领域展现出巨大潜力。然而,其表面金属原子在环境条件下的快速氧化,导致材料性能衰减,成为制约实际应用的瓶颈。为解决这一难题,团队基于原子层沉积(ALD)技术开发了表面工程策略,在Ti₃C₂TₓMXene表面精准构建ZnO与Pd共修饰敏感界面。该“导电基底-氧化保护-催化修饰”三元协同结构,有效抑制了材料氧化并提升了氢气反应活性。基于该策略制备的Pd-ZnO/MXene传感器对50 ppm H₂的响应/恢复时间仅为23秒/64秒,表现出高灵敏、快速和稳定的检测性能,为“双碳”背景下的氢能“制-储-运-用”全链条安全监测提供了可靠的传感解决方案。此外,该ALD表面工程策略具良好普适性,有望拓展至其他MXene体系乃至二维材料器件应用,为高性能电子器件的构建提供了新范式。该成果以“Atomic Surface Engineering ofMXene for Stable Hydrogen Sensing at Low Temperature”为题,发表于纳米材料领域顶级期刊Small(IF=12.1),2023级硕士研究生杨潇为第一作者,刘相红教授与张军教授为共同通讯作者。

二、原位集成异质结自驱动NO₂传感器

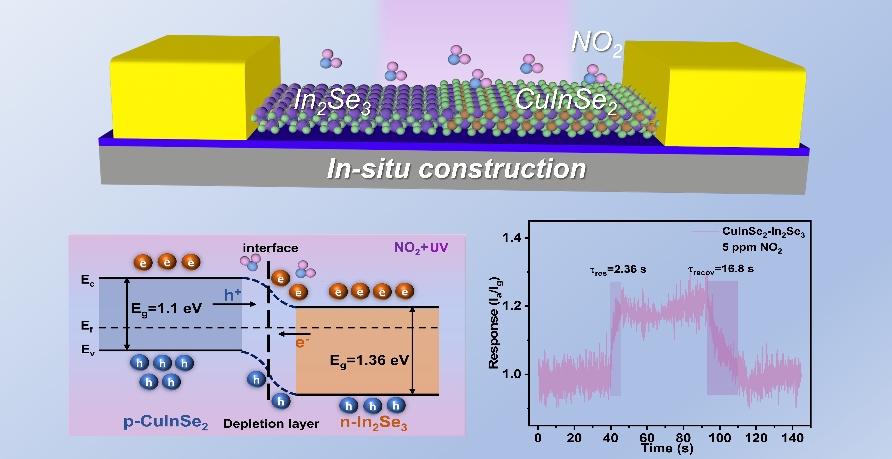

针对传统过渡金属硫族化合物(TMD)异质结制备中存在的转移损伤与界面退化问题,团队创新提出“直接原位固相转化”策略,一步构筑片上集成式二维CuInSe₂–In₂Se₃异质结,避免了机械转移过程,显著提升了器件的一致性。该异质结在365 nm紫外光激发下具备自驱动运行能力,在室温下对5 ppm NO₂表现出高选择性与超快响应(2.36秒),灵敏度达到国际先进水平,为面向物联网的低功耗、高性能气体传感器提供了新路径。该研究成果以“In situ construction of CuInSe2–In2Se3heterojunctions for highly selective self-powered NO2sensors”为题,发表在物理学领域的自然指数期刊Appl. Phy. Lett.,并被遴选为“Editor's Pick”。2023级硕士研究生姜浩为第一作者,郑威副教授与张军教授为共同通讯作者。

三、原位谱学揭示气体传感材料动态结构演变机制

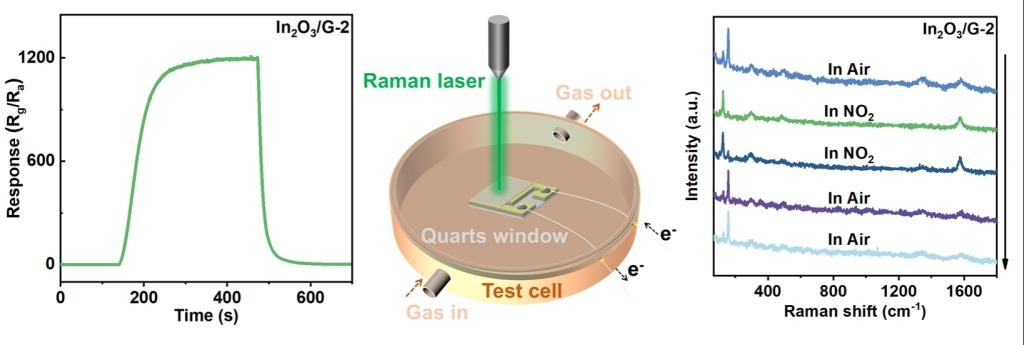

针对半导体气体传感器敏感过程中活性物相不明、动态机理不清的核心挑战,团队利用石墨烯诱导成功制备了物相可调In₂O₃同质结构,并创新性地采用原位拉曼光谱技术,首次实现了对气体响应过程中材料表面物相动态变化的实时观测。该研究不仅使传感器对5 ppm NO₂的响应提升至1208,灵敏度提高20倍以上,更关键的是通过捕捉特征拉曼峰的可逆变化,明确了主导气敏行为的活性物相,建立起从纳米尺度结构动力学到宏观器件功能的直接关联,为高性能、低功耗气体传感器的理性设计提供了坚实的理论与实验基础。该成果以“Probing the Structural Dynamics of In2O3Using in Situ Raman Spectroscopy: Bridging Material Dynamics and Sensor Functionality”为题发表于化学领域顶级期刊Angew. Chem. Int. Ed.。2023级博士研究生赵娜与常晓副教授为共同第一作者,刘相红教授和张军教授为共同通讯作者。

四、气体传感机理综述系统阐释“n-p型转换”现象

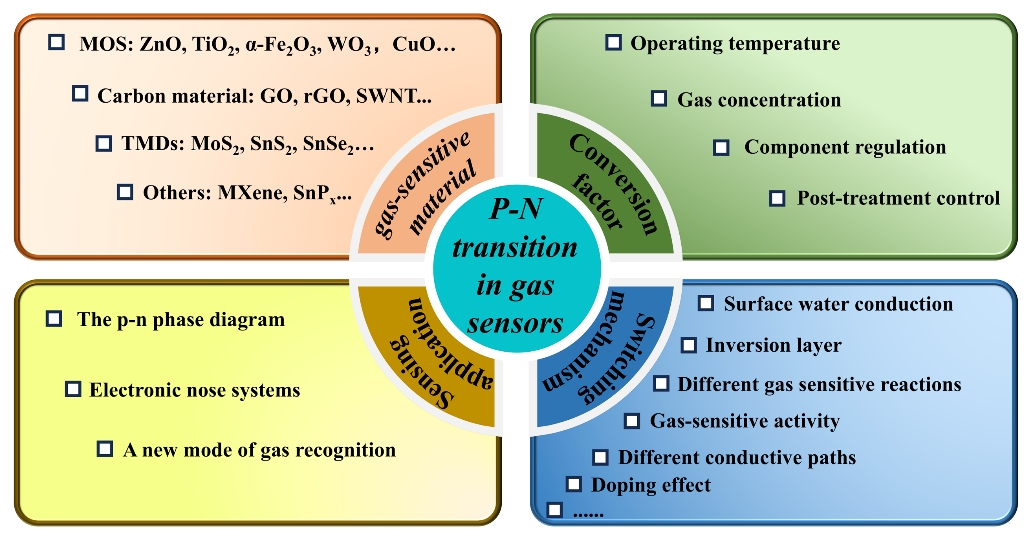

在推进实验技术创新的同时,团队在气体传感基础理论方面也取得重要进展。2023级硕士研究生杨潇作为第一作者,撰写了题为“Conductivity-Type Transition in Gas Sensing: Phenomena, Mechanisms and Applications”的综述论文,发表于国际顶级期刊Coord. Chem. Rev.(IF=23.5)。该文章系统梳理了气体传感过程中长期存在的“n-p型导电转换”现象,针对其内在机理不明、实验现象难以统一解释的领域困惑,首次建立了从现象分类、机理阐释到应用展望的完整框架。文章澄清了该类转换行为的多重物理化学起源,有效解决了长期以来在传感机制理解上的争议,为理解半导体气敏材料的动态行为和设计下一代智能传感器提供了重要的理论依据,彰显了团队在气体传感领域“理论认知”与“实验创新”协同并进的研究特色。

五、学术交流活跃,人才培养成效显著

团队的多项成果,在近期召开的“第十八届全国敏感元件与传感器学术会议暨第十六届全国气湿敏传感技术学术交流会”上获得了学界广泛关注。刘相红教授作邀请报告,郑威副教授、研究生鞠晓蕾、陈奕霖作口头报告,赵娜、杨潇等做海报展示。其中,郑威副教授获“优秀口头报告奖”,博士研究生赵娜和硕士研究生郑文阳获“优秀海报奖”。这些学术荣誉充分展示了该团队在敏感元件与传感器领域扎实的研究积累与活跃的学术影响力,体现了团队在科研创新与高水平人才培养方面的显著成效。

![]() 鲁公网安备 37021202000856号

鲁公网安备 37021202000856号 ![]()